【寄稿】 第三回「コーヒーとがん」

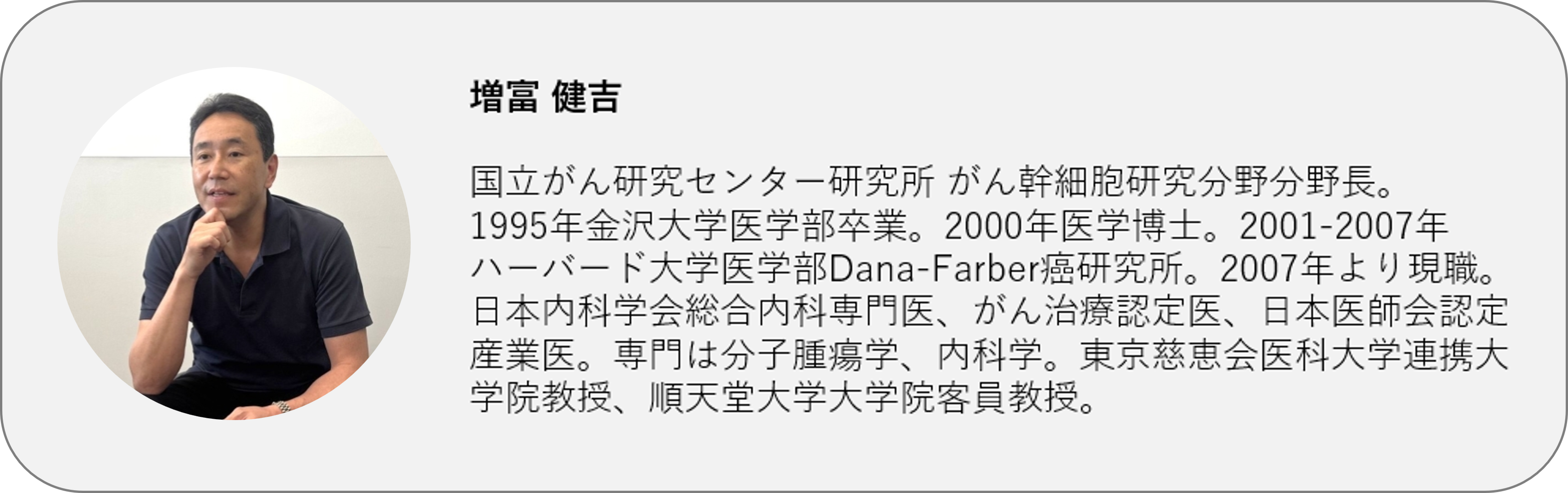

本記事は、国立がん研究センター研究所 がん幹細胞研究分野 分野長 増富 健吉先生より寄稿いただきました。

今回は、今のところ豆乳とは直接の関係はありませんが、私の専門領域の「がん」について少しお話ししていこうと思います。人類にとって新しい病気が出てきた時にはその病気の原因を突き止めるのは簡単なことではありません。がんに限らずある病気の原因を考える際に、「どういう人にその病気になる人が多いか」ということを考えることがヒントになることが多くあります。新型コロナ感染症が世界に広まった時に、どのような人が重症化するのかを世界中の医学者がその特徴を探索したことは記憶に新しいところです。少し難しい言葉になりますが、患者さんにだけ当てはまる特徴的な因子(主に生活環境)を探していくことを「疫学」と言います。例えば、「タバコを吸う人たちは、吸わない人に比べると肺がんになる人が多い」ということは「肺がんの原因の一つに喫煙が関係しているのではないだろうか?」と研究者たちは考え始めるのです。「タバコと肺がん」は今となっては一般の人にもかなり馴染みのある因果関係として有名ですが、現在の最新のがん治療につながるがん研究も、そもそもは疫学研究から始まりました。

その昔、煙突の掃除をする人たちに膀胱がんの発生が多いという「疫学」データからがん研究が始まったと言っても過言ではありません。煙突の掃除をすると膀胱がんになる人が多いという疫学的事実から、煙突にたまる「すす」に発ガン物質があるのではないかと考えたわけです。煙突のススをウサギの耳に塗り実際にがんができるか検証したところ「見事に?」がんができたわけです。煙突にたまる「すす」に発がん作用があると考え、では、具体的には「すす」のどの化学物質に発がん作用があるのかを確認する研究に進んで行ったわけです。当時は、化学物質が発がんの原因と考えられ「化学発がん説」が、がんの原因の最有力候補と考えられていました。その後、人類はがんの原因探索を進め、がん遺伝子による細胞のがん化、がんという組織を維持するための生体内の環境、免疫機構を利用したがん治療法の開発、など現在の最先端のがん医療の開発に繋がってきたのです。このように、発がんのメカニズムや新たな治療法の開発につながるきっかけになるのは元を遡れば疫学研究であることが多いといえます。

話が少し専門的になりましたが、わかりやすいお話をひとつ。「コーヒーを飲むと肝臓がんの発生頻度が下がる」という疫学研究結果があるのをご存知でしょうか。国立がん研究センターの厳格な検閲を受けたホームページにも掲載されています。https://www.ncc.go.jp/jp/cis/divisions/info/project/pub-pt-lib/20161204/20161204_01.pdf

こういう話をすると、コーヒーを飲みまくる人が出てくるのですがそこは少し注意してください。昔、C型肝炎ウイルスの治療薬としてインターフェロンという夢のお薬が世に出た時、ある昼の番組の司会者が「キャベツにもインターフェロン効果のある物質が含まれている」と放送したら、病室で夜中にキャベツをバリバリと丸ごと食べているC型肝炎ウイルスによる肝炎の患者さんがいたのを思い出します。キャベツだけで臨床で投与されるインターフェロンに相当する量を補おうとすると、おそらく毎日何十トンものキャベツを食べる必要が出てきます。

コーヒーのがん予防効果の結果はまだ「疫学的な結果」として紹介されている段階で、「コーヒーのどの成分が、なぜ、がん発生を予防する」のかに関しては解明されていません。我々はこの状況を「まだ、発がんメカニズムが解明されていない」と表現します。私たちのような分子生物学を扱う研究者は「発がんのメカニズムの解明」を目標にしていますので疫学研究はあくまで研究が始まったばかりというステージです。とは言っても、ある程度のメカニズムに関しては諸説出てきています。例えば、コーヒーに含まれるクロロゲン酸という物質が注目されています。ポリフェノールという物質は多くの人にお馴染みだと思いますが、クロロゲン酸はポリフェノールの一種です。ポリフェノールは抗酸化物質といわれ、生体内にできる酸化物質の除去を効率的に進めこれが抗老化作用や抗がん効果を発揮するという説があります。ポリフェノール自体は一時期(今も?)かなり注目された化学物質で不老長寿物質ともてはやされましたが、「まだ不老長寿誘導のメカニズムは解明されていません」。とりわけ予防や長寿の確認にはかなりの長時間がかかるので決着がつくまでにはかなり時間がかかるでしょう。コーヒーの発がん抑制効果のメカニズムの解明を期待しながら過剰摂取にならないようにするのが現時点では正しい飲み方に思います。

今回はコーヒーの良いところを中心に書きましたが、次回は、コーヒーと豆乳の良いところをかき集めた飲み物ということでソイラテについて書こうと思い準備をしていたところ、「豆乳には腸内環境を整える効果」があるという記載がありました(https://www.tounyu.jp/tounyu-life/archives/4508)。私は豆乳のこの効果自体を全く知らなかったのですが、この記事を読んで、あまり皆さんの知らないであろうと思われる「臓器連関」という言葉や腸内環境と脳のつながりなどについても少し紹介していこうと思います。ところで、マリアージュという言葉がありますが、「マリアージュ」ってどういう訳語がふさわしいかご存知でしょうか?「奇跡的出会い」だそうです。よくいくお蕎麦屋さんのメニューの「梅おろし餅そば」の紹介で「梅おろしとお餅、お蕎麦のマリアージュ」との記載があり、「マリアージュ」の日本語訳が「奇跡的出逢い」と書いていました。なるほど、コーヒーと豆乳は奇跡的な出逢いなのか?と少し考えさせられました。